- YouTube

- Odysee

- Crowdbunker

Dans un monde complexe où les interactions humaines déterminent succès et échec, la théorie des jeux ℹ️ offre un cadre puissant pour comprendre et améliorer notre manière de gérer nos vies, nos relations et même les conflits potentiels. Ce domaine, souvent associé à la guerre froide ℹ️ et aux mathématiques, révèle des principes applicables à tous les aspects de notre existence, de la gestion d’une entreprise à la dynamique familiale.

« Théorie des jeux »… ou « principes des interactions humaines »

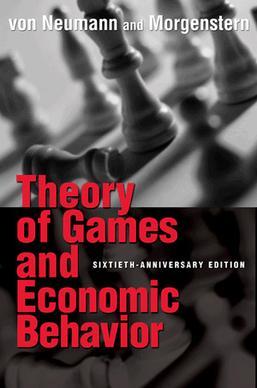

La théorie des jeux est une branche des mathématiques qui étudie les décisions stratégiques entre plusieurs acteurs (ou joueurs). Elle a émergé au début du 20e siècle, mais a vraiment pris son essor avec la publication en 1944 de « Theory of Games and Economic Behavior » par John von Neumann et Oskar Morgenstern. Ce travail posait les bases mathématiques de la théorie des jeux à deux joueurs à somme nulle.

Dans les années 1950, John Nash a étendu la théorie en introduisant le concept d’équilibre de Nash, applicable à des jeux non-coopératifs avec plusieurs joueurs. Cela a marqué un tournant majeur et a ouvert la voie à des applications dans l’économie, la biologie, la politique, et l’informatique.

Depuis, la théorie a évolué avec des sous-domaines comme la théorie des jeux coopératifs, les jeux évolutifs, les jeux répétés, ou encore les jeux bayésiens, intégrant l’incertitude et l’apprentissage. Elle continue d’être un outil essentiel pour modéliser des comportements stratégiques dans de nombreux domaines.

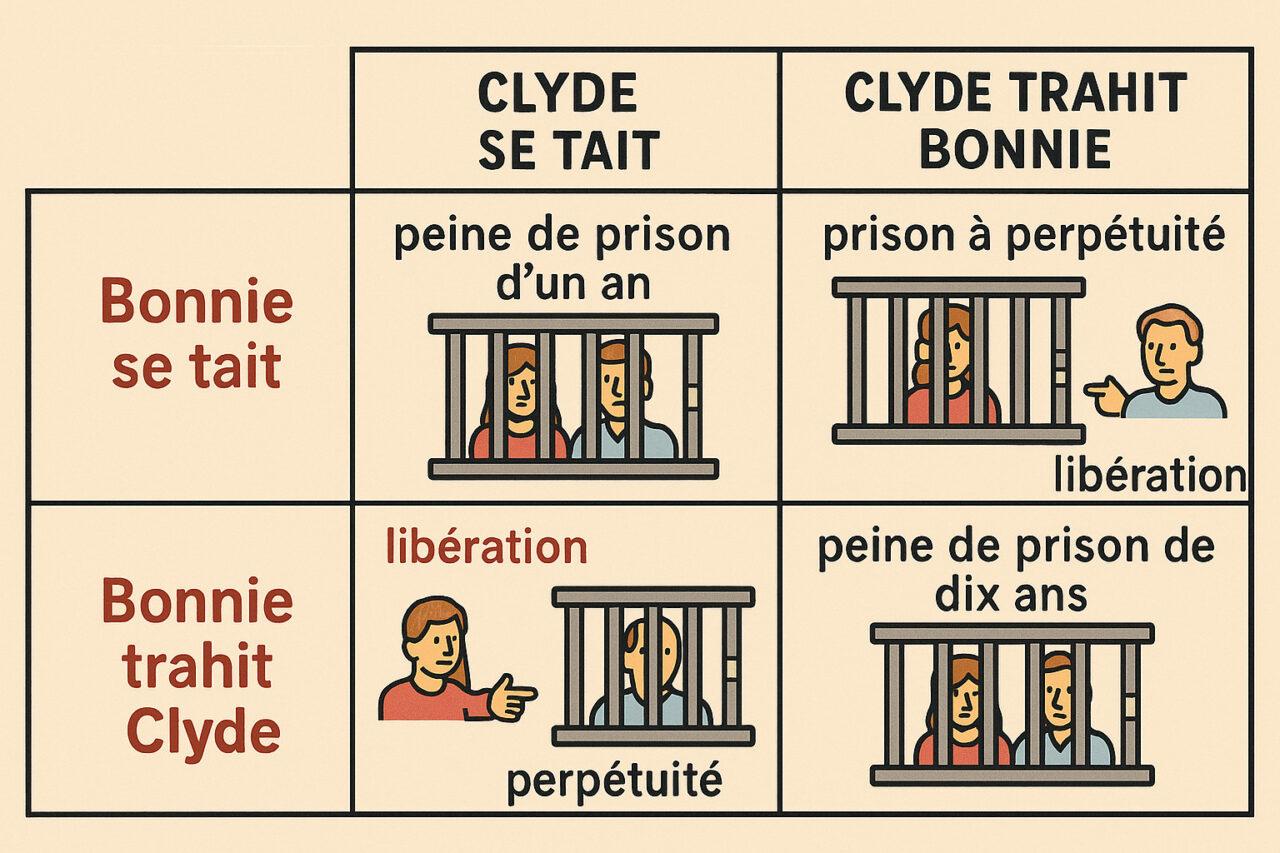

Le Dilemme du Prisonnier : La Base de la Stratégie

Au cœur de la théorie des jeux se trouve le « dilemme du prisonnier », une métaphore qui illustre les choix stratégiques sous contrainte. Imaginez deux personnes interrogées séparément. Chacun peut trahir l’autre (dénoncer) ou rester silencieux (coopérer) :

- Si les deux coopèrent, ils obtiennent tous deux une récompense modérée (trois pièces d’or).

- Si l’un trahit et l’autre coopère, le traître obtient une récompense maximale (cinq pièces d’or) tandis que le coopérateur reçoit rien.

- Si les deux trahissent, chacun reçoit une récompense minimale (une pièce d’or).

Ce scénario simple révèle une vérité fondamentale : Agir dans son propre intérêt immédiat (dénoncer) peut sembler avantageux, mais une coopération mutuelle aurait conduit à un meilleur résultat global. C’est le dilemme : La tentation du gain individuel peut saper la coopération mutuellement bénéfique.

Les Stratégies Gagnantes : Plus que la Simple Trahison

Le succès dans la théorie des jeux ne réside pas dans une seule trahison, surtout lorsque les interactions se répètent. Si vous dénoncez constamment, votre partenaire finira par faire de même, réduisant les gains de chacun. Les tournois de théorie des jeux ont montré que les stratégies les plus efficaces ne sont pas les plus agressives, mais celles qui équilibrent coopération et réponse.

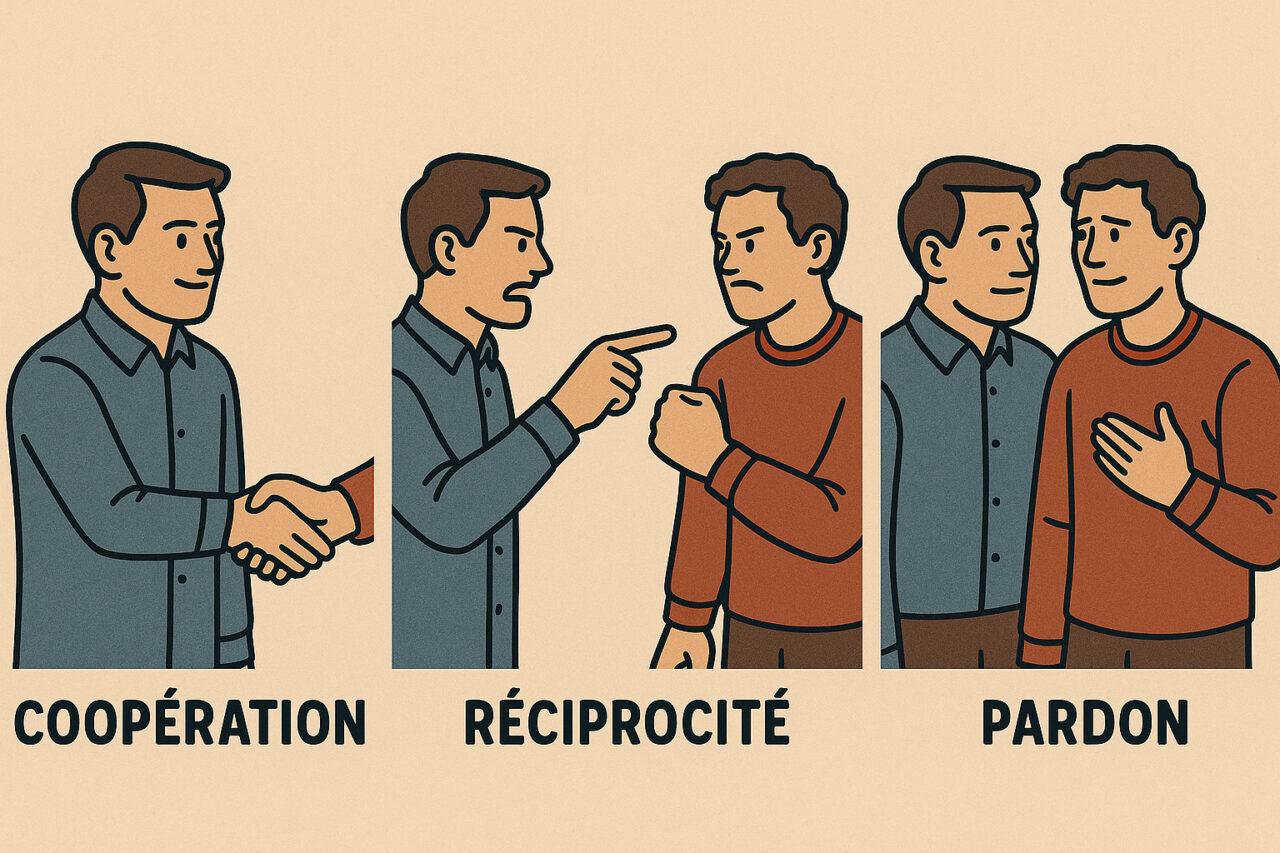

La stratégie « Oeil pour oeil + pardon » (Coopération-réciprocité-pardon ℹ️ ou « tit for tat » en anglais ) est un exemple marquant. Elle commence par la coopération, puis imite simplement le mouvement de l’adversaire lors du tour précédent.

En bref : soyez gentil au départ, mais ripostez si l’on vous attaque, et pardonnez ensuite pour permettre la reprise de la coopération.

Les quatre règles d’or des stratégies gagnantes identifiées sont :

- Soyez gentil : Commencez par coopérer.

- Soyez réactif : Répondez aux actions négatives par des actions négatives similaires.

- Pardonnez : Après une riposte, revenez à la coopération si l’adversaire le fait et ne gardez aucune rancune.

- Soyez clair : Votre stratégie doit être simple et compréhensible pour que les autres puissent vous faire confiance.

Coopération vs. Confrontation : Le Choix qui Fait la Différence

Le monde, de l’économie à la nature, tend vers la coopération car elle est bénéfique pour tous. Les jeux à somme nulle, où le gain de l’un est la perte de l’autre (comme aux échecs), sont moins fréquents que les jeux à somme non nulle où la coopération crée de la valeur.

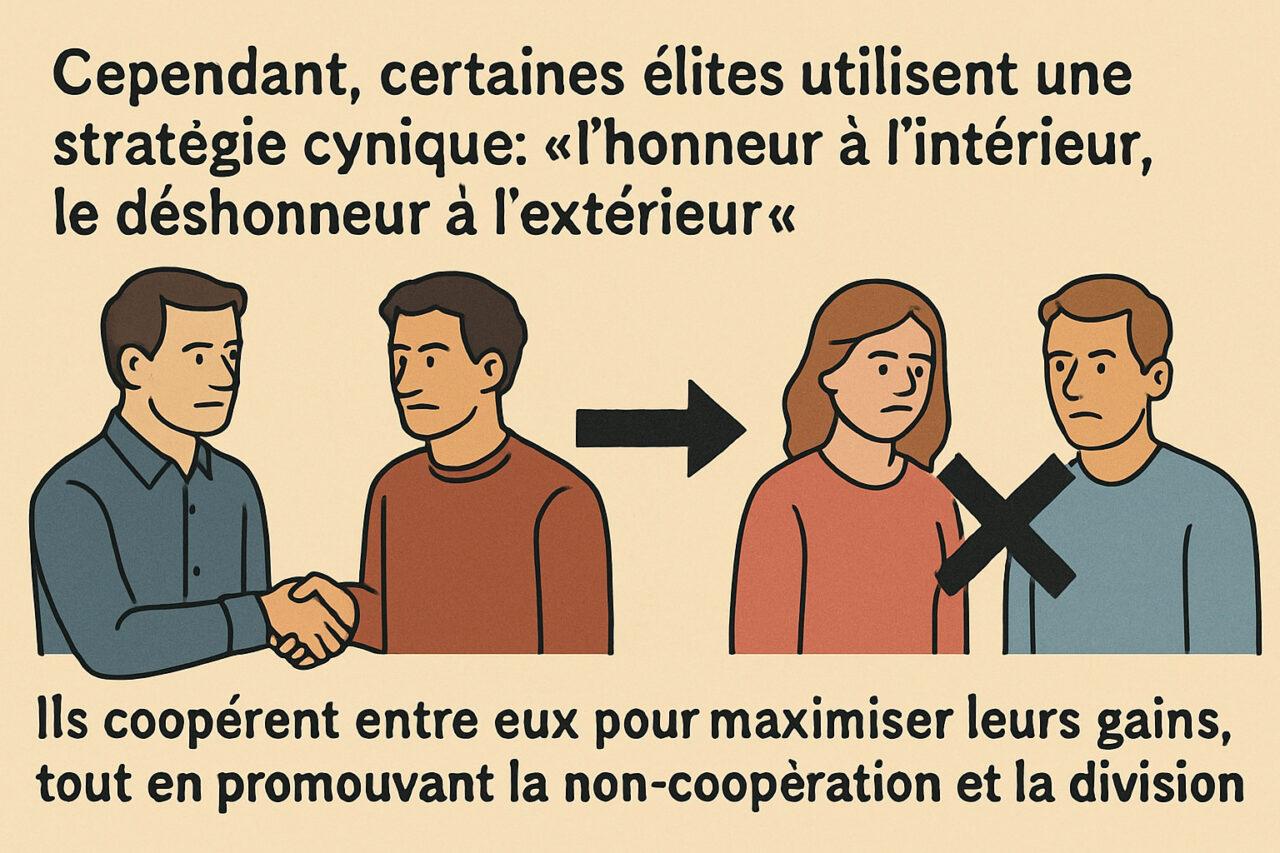

Cependant, certaines élites utilisent une stratégie cynique : « l’honneur à l’intérieur, le déshonneur à l’extérieur« . Ils coopèrent entre eux pour maximiser leurs gains, tout en promouvant la non-coopération et la division parmi les masses.

Les guerres, par exemple, peuvent être utilisées pour diviser et engendrer une mentalité de « perdant » (isolement, méfiance, non-coopération) chez les individus, les rendant plus susceptibles d’adopter des stratégies inefficaces.

Conclusion : Embrasser la Coopération pour Prospérer

La théorie des jeux nous enseigne que la véritable richesse et le succès à long terme proviennent de la coopération. Au lieu de suivre les récits qui prônent la division et le conflit, il est crucial de trouver des personnes partageant les mêmes idées, d’être honorable, d’agir avec pardon, et d’adopter des stratégies comme le « Tit for Tat » ou sa version améliorée, le « Tit for Tat généreux » (plus indulgent). En choisissant la coopération et en évitant les jeux à somme nulle, nous pouvons non seulement prospérer individuellement, mais aussi contribuer à un système plus équitable et bénéfique pour tous. L’honneur, loin d’être un jeu à somme nulle, est la clé d’une prospérité durable.