- YouTube

- Odysee

- Crowdbunker

L’histoire économique et sociale regorge d’exemples où de bonnes intentions ont produit des résultats désastreux. Derrière ces échecs se cache un mécanisme bien connu : l’effet Cobra. Il se produit lorsque des incitations, mal conçues ou mal alignées avec les objectifs réels, poussent les individus à adopter des comportements contraires à l’esprit initial de la règle.

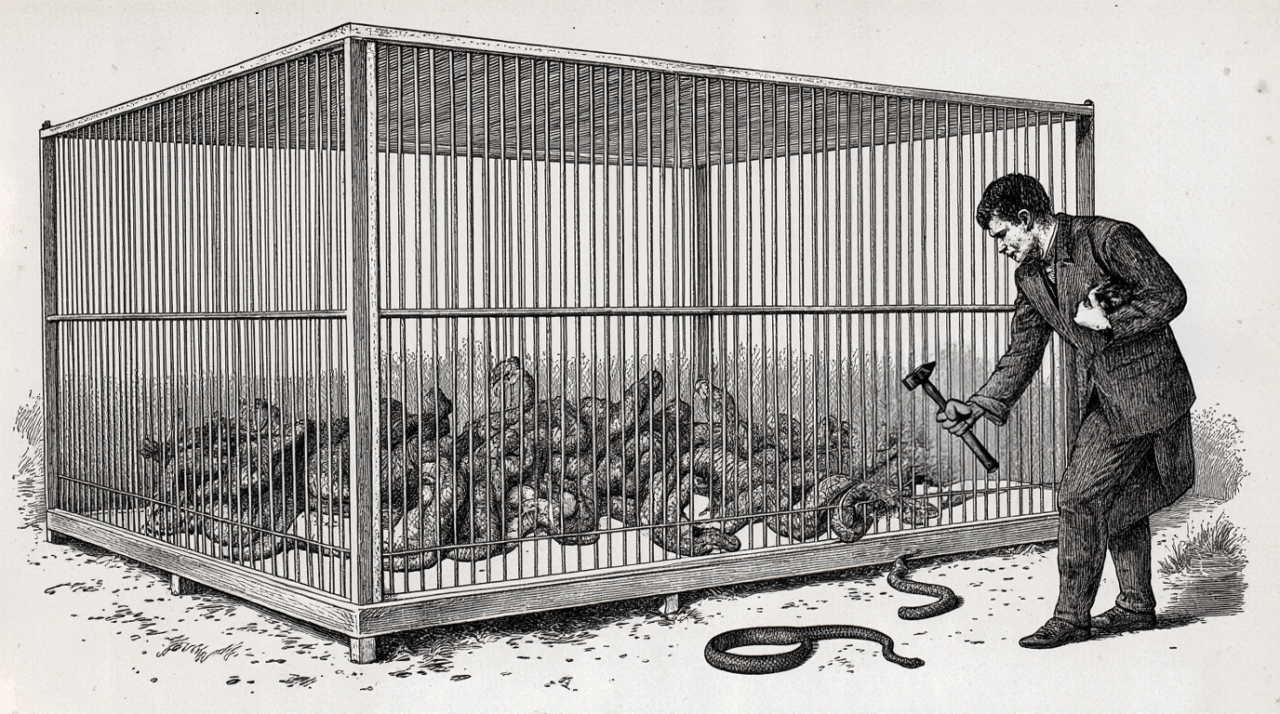

Au début des années 1900, les colonisateurs britanniques tentèrent de résoudre un problème inquiétant à Delhi, en Inde. Les cobras venimeux pullulaient. Leurs morsures étaient souvent fatales, avec plus de 20 000 décès enregistrés chaque année en Inde.

Pour faire face à ce danger, les autorités britanniques annoncèrent qu’une récompense serait donnée pour chaque cobra mort remis. Les habitants se ruèrent dans les rues, traquèrent les cobras, les tuèrent et remirent leurs corps. Le plan fonctionna… jusqu’à ce qu’il échoue.

Très vite, les cobras devinrent une ressource précieuse. Les locaux commencèrent à les élever uniquement pour les tuer et réclamer la prime. L’élevage de cobras devint un commerce lucratif. Le gouvernement britannique, perplexe, constatait que le nombre de serpents morts augmentait sans que la population ne baisse réellement.

Au bout de quelques années, les autorités comprirent la supercherie et mirent fin aux récompenses. Soudain, les cobras n’avaient plus aucune valeur, et les éleveurs les relâchèrent. Les rues se mirent à grouiller de serpents à nouveau. On dit même que le problème était pire qu’avant l’intervention !

C’est ainsi qu’est né le terme effet cobra ℹ️ , qui désigne une situation dans laquelle de bonnes intentions mènent à de mauvais résultats à cause d’incitations mal conçues.

Lao Tseu ℹ️ , le légendaire fondateur du taoïsme ℹ️ , a écrit :

« Plus il y a de règles et de règlements, plus les gens deviennent pauvres. Plus les armes des hommes sont aiguisées, plus le pays connaît de troubles. Plus le plan est astucieux, plus le résultat est étrange. »

Tout le monde a de bonnes intentions, ou du moins tout le monde prétend en avoir, mais bien souvent les résultats sont complètement en contradiction avec ces intentions. C’est presque comme si plus nous intervenions, plus les choses pouvaient empirer.

Les intentions sont faciles à bien formuler : nous disons vouloir résoudre un problème, aider ceux qui en ont besoin ou améliorer un système. Mais les incitations, elles, ne sont pas si simples. Une incitation mal pensée peut entraîner un énorme gaspillage d’énergie orientée dans la mauvaise direction

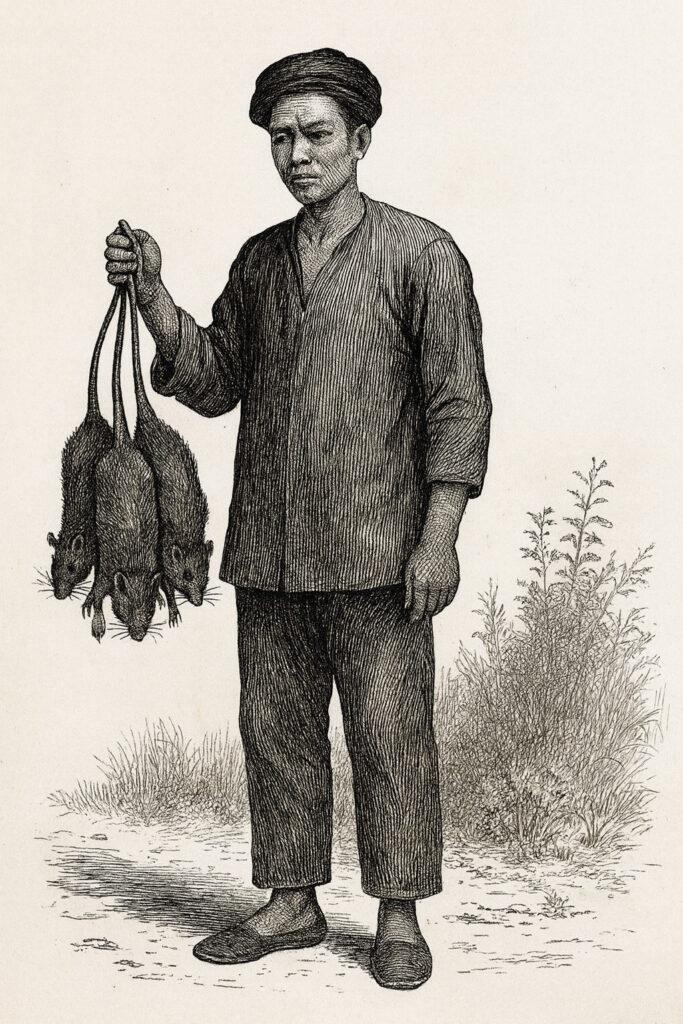

Les rats de Hanoï

Un autre exemple similaire vient du Vietnam, à la fin du XIXe siècle. Hanoï était infestée de rats. Le gouvernement colonial français créa un programme de prime : les habitants étaient payés pour chaque rat tué. Mais, pour éviter les montagnes de cadavres, on payait uniquement pour les queues de rats.

Résultat prévisible : Les queues devinrent le centre d’un commerce florissant. Les habitants comprirent qu’il suffisait de capturer un rat, de lui couper la queue, puis de le relâcher pour qu’il puisse se reproduire et générer encore plus de queues. L’épidémie s’aggrava.

Cet échec illustre la loi de Goodhart ℹ️ , énoncée par l’économiste Charles Goodhart ℹ️ :

« Lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. »

Au lieu de réduire la population de rats, les habitants optimisèrent leurs efforts pour maximiser les queues, donc les récompenses.

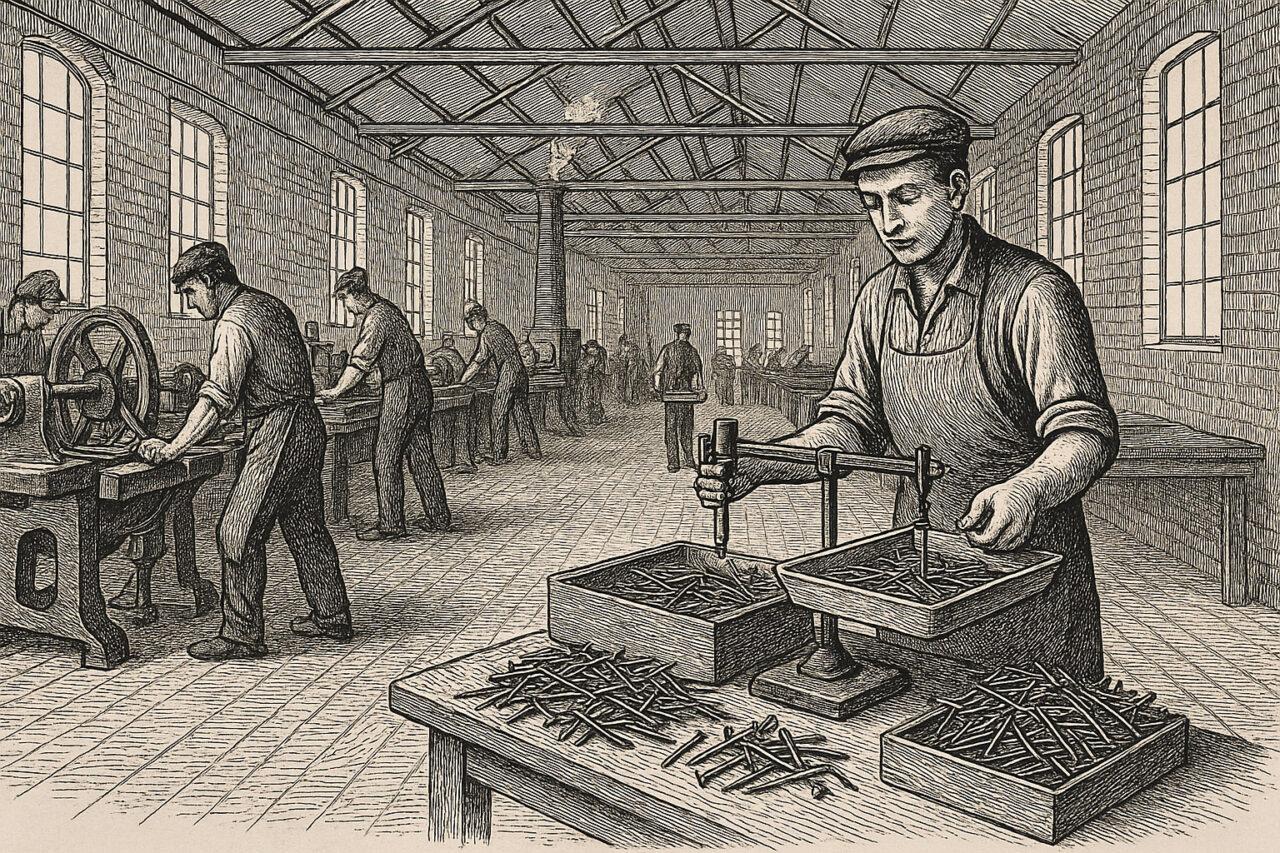

Les clous de l’URSS

Voici un autre cas frappant.

En Union soviétique, au début du 20ᵉ siècle, les clous étaient très demandés. Mais l’Union soviétique n’avait pas d’économie de marché : toute la production était planifiée de manière centralisée.

Pour accroître la production, le gouvernement a essayé de motiver les ouvriers des usines de clous. D’abord, il a proposé de récompenser les travailleurs en fonction de la quantité : plus ils produisaient de clous, plus ils gagnaient.

Cela a conduit les ouvriers à utiliser leurs ressources limitées en acier pour fabriquer le plus grand nombre possible de petits clous. Le gouvernement a donc modifié le système d’incitation, en mesurant désormais la production au poids et en récompensant les ouvriers en conséquence.

Malheureusement, cela s’est aussi avéré contre-productif, car les usines ont commencé à fabriquer moins de clous, mais extrêmement grands et lourds. Les ouvriers adaptaient leur comportement pour maximiser leur récompense, plutôt que d’agir dans l’esprit du système d’incitation.

L’incitation à atteindre les quotas ne correspondait pas au véritable objectif, qui était de satisfaire les besoins des consommateurs. Quand les quotas deviennent la cible, la qualité est toujours sacrifiée, et on finit avec des produits fragiles et inutiles.

Cet exemple montre que les êtres humains agissent dans leur propre intérêt. Les systèmes d’incitation visent souvent de larges populations pour atteindre un bien commun, mais les individus privilégieront toujours leur intérêt personnel plutôt que l’intérêt collectif.

Les incitations perverses

Dans notre société, les systèmes d’incitations basés sur les « intrants ℹ️ » — c’est-à-dire les actions plutôt que les résultats — sont partout. L’exemple le plus frappant est celui de l’industrie pharmaceutique : elle gagne de l’argent quand les gens sont malades, si bien que la maladie devient rentable.

Un patient guéri est un client perdu.

Sans dire que tout le secteur est mauvais, il est évident que les incitations y sont déformées. Dès qu’un problème devient une source de profit, une partie de l’énergie collective est consacrée non pas à le résoudre, mais à le maintenir, voire à l’aggraver. C’est ainsi que naissent ce que l’on appelle les complexes industriels.

Ces complexes touchent tous les grands maux contemporains : la criminalité, la guerre, la drogue, la pauvreté, le racisme, la maladie. Les prisons tirent profit des arrestations, les laboratoires des maladies chroniques, les banques de l’endettement, les industries de l’armement des guerres, et même certaines associations du mal qu’elles prétendent combattre.

Carl Jung ℹ️ le résumait ainsi :

« Si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu’un a agi d’une certaine manière, regardez les conséquences et en déduisez sa motivation. »

Une piste pour limiter ces dérives serait d’instaurer des délais précis : un problème qui doit être résolu dans un temps donné ne peut se transformer en source de revenus perpétuelle.

Le bon exemple

Toutes les incitations ne sont pas mauvaises.

Certaines ont réellement porté leurs fruits. Dans les années 1970, l’Oregon a instauré une loi de consigne sur les bouteilles et canettes : quelques centimes étaient ajoutés au prix, puis restitués lors du retour du contenant.

Résultat : un taux de retour supérieur à 80 %, une baisse drastique des déchets, et un recyclage qui s’est autofinancé. Ici, l’incitation a transformé un geste coûteux et négligé en un réflexe bénéfique et durable. C’est un exemple de système où l’incitation est alignée sur l’objectif réel.

Mais même les meilleures incitations finissent par buter sur la complexité humaine. D’où l’importance d’une culture forte, qui oriente les comportements sans avoir besoin de récompenses. Une bonne culture pousse les individus à se soucier des résultats à long terme, à se sentir valorisés et connectés à une mission plus grande qu’eux-mêmes. Sans elle, les incitations deviennent une mécanique à trous sans fin, détournée par les intérêts personnels.

Comme le disait Mark Twain avec ironie :

« Le meilleur moyen d’augmenter le nombre de loups en Amérique, de lapins en Australie et de serpents en Inde est de payer une prime pour leurs peaux. »

Une leçon qui reste tristement d’actualité dans un monde saturé de récits médiatiques et d’incitations perverses.